屋外広告の効果測定は可能か?

屋外広告はインターネット広告と異なり、効果測定が困難な媒体として業界全体の大きな課題となっています。

絶えず移動している歩行者や車両がターゲットとなる為に正確な調査を実施することができません。

一歩先を行く欧米各国と遅れている日本

一方、欧米では屋外広告の効果測定に対する明確な基準があり、屋外広告市場の成長につながっています。

日本でも1999年に大手広告代理店を中心に 「屋外広告調査フォーラム」という組織が立ち上がり、

広告効果の評価指数の策定が進んでいますが、まだ広告主の支持を得ているとは言えません。

屋外広告の効果を明確にする為には、その屋外広告を見ることが可能な視認範囲内においてどれだけの人が注目したのか?

という注目率と、その視認可能範囲のサーキュレーション(歩行者数・通行車数)が分かれば、広告媒体に対する到達人数はある程度判断できます。

「屋外広告調査フォーラム」では、屋外広告の効果を算出する為に、その評価指数を算出できる仕組みを取り入れています。

媒体の視認性・サイズ・高さ・角度・照明の有無などを数値化し配点することで評価指数が算出できるシステムです。

まだまだ、大きな信頼は得ていませんが、いずれ注目されることになってくるでしょう。

屋外広告効果測定の課題

しかし、どれだけ信憑性のある計算式を構築しても、計算の元になるサーキュレーション(歩行者数・通行車数)の数字が把握できない状況では計算式が成り立ちません。

現状では、多くの屋外媒体が近隣駅の乗降客数や地元商店街発表の歩行者数などを参考値としている為に、

データーも古く、実際の屋外媒体の視認範囲の数値では無く正確な到達人数を算出することが難しい状況です。

屋外看板は個人で管理していることが多くマスメディアのように多額の資金を掛けてサーキュレーション調査を実施することは不可能です。

正確なサーキュレーションデータの構築にはまだ多くの時間が必要です。

現状では、調査データに基づく広告出稿というよりは

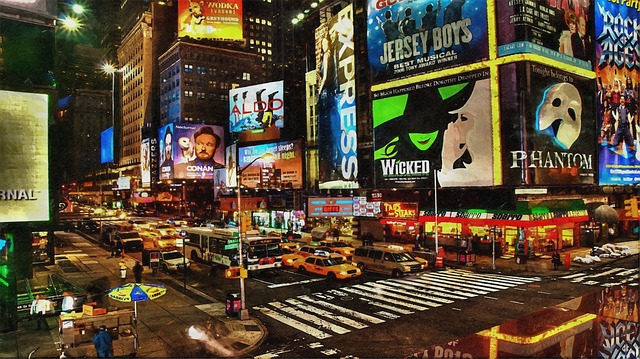

「銀座4丁目の交差点から視認できる媒体」

「渋谷ハチ公口から視認できる媒体」という感覚で、

過去の出稿実績や街の開発状況などからイメージを優先して掲出を決定しているパターンがほとんどになっています。

今後の屋外広告の効果測定

屋外広告の効果測定方法は、上記屋外フォーラムの考え方にプラスして、インプレッションという考え方が加わってきます。

スマートフォンの位置情報により、屋外広告の視認範囲のサーキュレーションが分かるようになります。

個人情報の観点から、どこまで正確性を出せるか?は疑問ですが、

位置情報によるインプレッションと屋外広告自体のサイズや視認性が加味されるようになると、屋外広告も一段ランクアップすることになります。

このあたりの動きは注目しておきましょう!

常時露出されない大型ビジョンの効果測定はより難題です。大型ビジョンの効果測定を考察してみました。

↓

大型(街頭)ビジョンの効果測定

この記事へのコメントはありません。